中國科研人員聯合瑞士、德國的一項最新研究發現,不同生物多樣性的森林在保護環境緩減氣候變化中所起的作用具有明顯差異,種植多物種混交林是比種植純林更好的植樹造林策略。該研究成果于10月5日在線發表于國際頂級學術期刊《Science》上。

生物多樣性與生態系統功能關系(簡稱BEF)是生態學領域的核心科學問題之一。以往在草地生態系統中的研究顯示,物種減少會削弱草地生態系統功能。森林是陸地生態系統的主要類型之一,約占陸地表面的30%。相比于草地生態系統,森林具有更高的生物多樣性,樹種間的生態位可能更相似,樹木個體壽命也更長,因此森林BEF一直處于爭論中。目前關于森林BEF的研究相對較少,且多是基于天然林觀測實驗的結果,無法去除自然條件下與生物多樣性平行的其它共變因素(如非生物因素、林齡、物種組成以及演替階段的差異)對生態系統功能的影響。因此,通過人工控制生物多樣性實驗,開展長期系統性研究,對于理清森林BEF的關系及其內在機制具有重要意義。

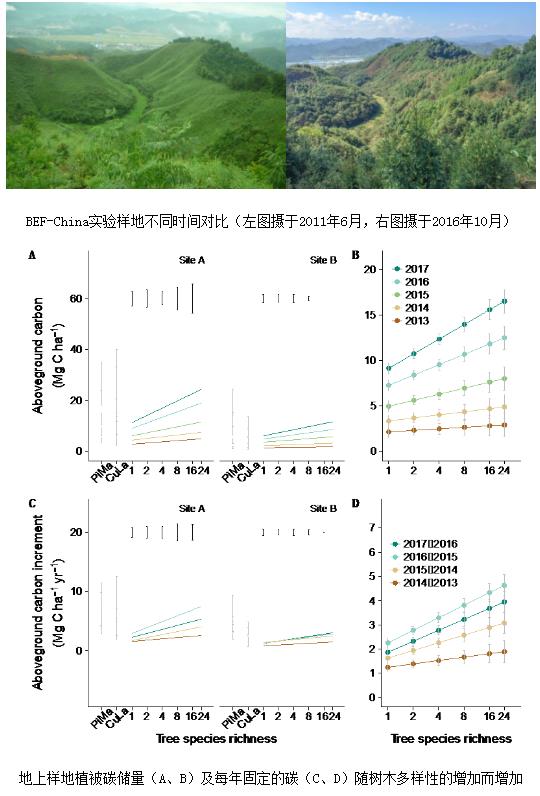

中國科學院植物研究所馬克平研究員帶領的研究團隊聯合瑞士、德國的生態學家,于 2009年至2010年在江西省新崗山共建了約為50公頃的亞熱帶森林生物多樣性與生態系統功能實驗(簡稱BEF-China)。該實驗設計有從純林到24個物種混交林的6種多樣性梯度,種植了超過30萬棵樹,包含40多個亞熱帶喬木以及20種灌木,是當前世界最大的野外人工生物多樣性控制實驗。研究人員通過連續5年的觀測發現,生物多樣性能促進地上初級生產力,而且生物多樣性的作用隨著時間的延長而顯著增加;種植8年后,每公頃16個物種的混交林地上生物量平均存儲約32噸碳,而每公頃純林的碳儲量僅約為12噸,不及混交林一半。分析表明,隨著時間的變化,物種間的互補效應顯著增強;且互補效應與功能多樣性的正相關關系也越來越顯著。這表明具有不同功能策略的物種配對可能更高產。進一步研究發現,灌木多樣性的結果也顯示,隨著灌木多樣性的增加,灌木與喬木間的競爭減弱。這表明森林中喬木與灌木之間也存在積極的互補效應。

該研究表明,不同生物多樣性的森林在保護環境緩減氣候變化中所起的作用具有明顯差異,種植多物種混交林能實現生物多樣性保護和減緩氣候變化雙贏,是比種植純林更好的植樹造林策略。該研究結果也從經濟學上說明了生物多樣性的重要性。估算顯示,如果將實驗中觀察到的結果外推到世界現有森林,全世界樹種多樣性降低10%就會造成經濟上每年200億美元的損失。

該研究成果于10月5日在線發表于國際頂級學術期刊《Science》上。該研究得到了國家自然科學基金、中國科學院A類和B類先導科技專項的支持。