認證認可是市場經濟條件下加強質量管理、提高市場效率的基礎性制度安排,也是國際通行的貿易便利化工具和世界公認的國家質量技術基礎,在保證產品安全、提高質量水平、推進貿易公平、保護消費者權益、參與社會治理等方面發揮著重要的作用。

為了貫徹落實黨中央、國務院關于提高供給質量、加強全面質量管理、開展質量提升行動的系列決策部署和建設質量強國、制造強國的戰略任務,去年國家質檢總局、國家認監委、國家發改委等32個部委發布了《認證認可檢驗檢測發展“十三五”規劃》,明確提出“加快推進認證認可強國建設,整體上邁入世界先進國家行列”的發展目標。圍繞這一目標,國家認監委著力提升認證認可檢驗檢測供給質量,同時不斷加強宏觀管理的基礎統計工作。2016年8月,國家統計局批復國家質檢總局、國家認監委執行《認證認可統計報表制度》,標志著認證認可統計正式納入了國家統計報表制度。此前,檢驗檢測統計已執行國家統計報表制度。本次發布會是認證認可和檢驗檢測一并納入國家統計制度后首次向社會發布。

截至2016年底,全國各類認證認可檢驗檢測機構共有33622家,較上年增加7.02%,各機構共實現營業收入2319.17億元,較上年增長14.79%;認證認可檢驗檢測科研投入共計181.72億元,研發收入比達到7.84%;全國認證認可檢驗檢測機構共有1061家獲得高新技術企業認定,占機構總數的3.16%;認證認可檢驗檢測全年共吸納就業人口111.6萬人,較上年增加9.09%。統計數據表明,2016年認證認可檢驗檢測行業仍保持了較快發展,充分發揮了生產性服務業和高技術服務業的優勢,在加強全面質量管理、提升產品質量和服務質量、擴大就業容量方面成效明顯,成為“大眾創業,萬眾創新”的重要平臺,為經濟社會發展做出了積極的貢獻。

一、認證認可方面

(一)行業發展保持良好態勢。從機構數量看,截至2016年底,全國各類認證認可機構共計387家,較上年同期增長31.19%;從營業收入和利稅總額看,認證認可服務業全年實現營業收入254.06億元、利稅總額46.70億元,分別較上年增長15.33%和29.39%。

(二)行業供給水平明顯提升。截至2016年底,各認證機構頒發的有效認證證書共計170.9萬張,較上年底增加21.61%,其中自愿性認證證書116萬張,占證書總量的67.9%。獲得認可的認證機構有157家,較上年底增加11.35%;獲得認可的實驗室及相關機構有7904家,較上年底增加12.03%;獲得認可的檢驗機構有456家,較上年底增加15.15%。2016年新發布認證技術規范956個;新增發明專利授權74件。

(三)行業結構布局逐步優化。從機構屬性來看,企業類型的認證認可機構361家,占機構總量93.28%;事業單位類型26家,占機構總量6.72%。從企業從業人員規模來看,截止2016年底,認證認可行業擁有大型機構67家、中型機構107家、小微型機構213家。從區域分布來看,2016年華北區域(主要是北京地區)占全國認證認可機構總數的44.96%;華東區域占30.23%,西南區域占4.39%,東北區域占4.65%,中南區域占12.40%,西北區域占3.36%。

二、檢驗檢測方面

(一)檢驗檢測資源穩定增長。截至2016年底,我國檢驗檢測機構數量為33235家,全年實現營業收入2065.11億元,較2015年增長14.73%。從業人員102.5萬人,較上年增長7.98萬人,增幅為8.45%;我國檢驗檢測機構共擁有各類儀器設備526.6萬臺套,儀器設備資產原值2597.63億元,實驗室面積6115.42萬平方米,擁有有效專利32692件,參與科研項目總計29988 項,當年獲得科研經費共計176.54億元,研發收入比達到8.55%。全國檢驗檢測機構2016年共出具檢驗檢測報告3.56億份,平均每天對社會出具各類報告9.8萬份。檢驗檢測供給資源保持穩定增長。

從區域分布上看,在區域經濟發達、檢驗檢測需求較大的環渤海地區、華東沿海地區以及華南沿海地區檢驗檢測機構數量更為集中。國內六大區域檢驗檢測機構規模比重分別為:華東29.47%,華北15.32%,中南23.78%,西南12.12%,東北9.85%,西北9.47%。從不同區域檢驗檢測機構的營業收入來看,華東營業收入占比為35.1%,華北17.4%,中南27.0%,西南9.6%,東北5.0%,西北5.8%。

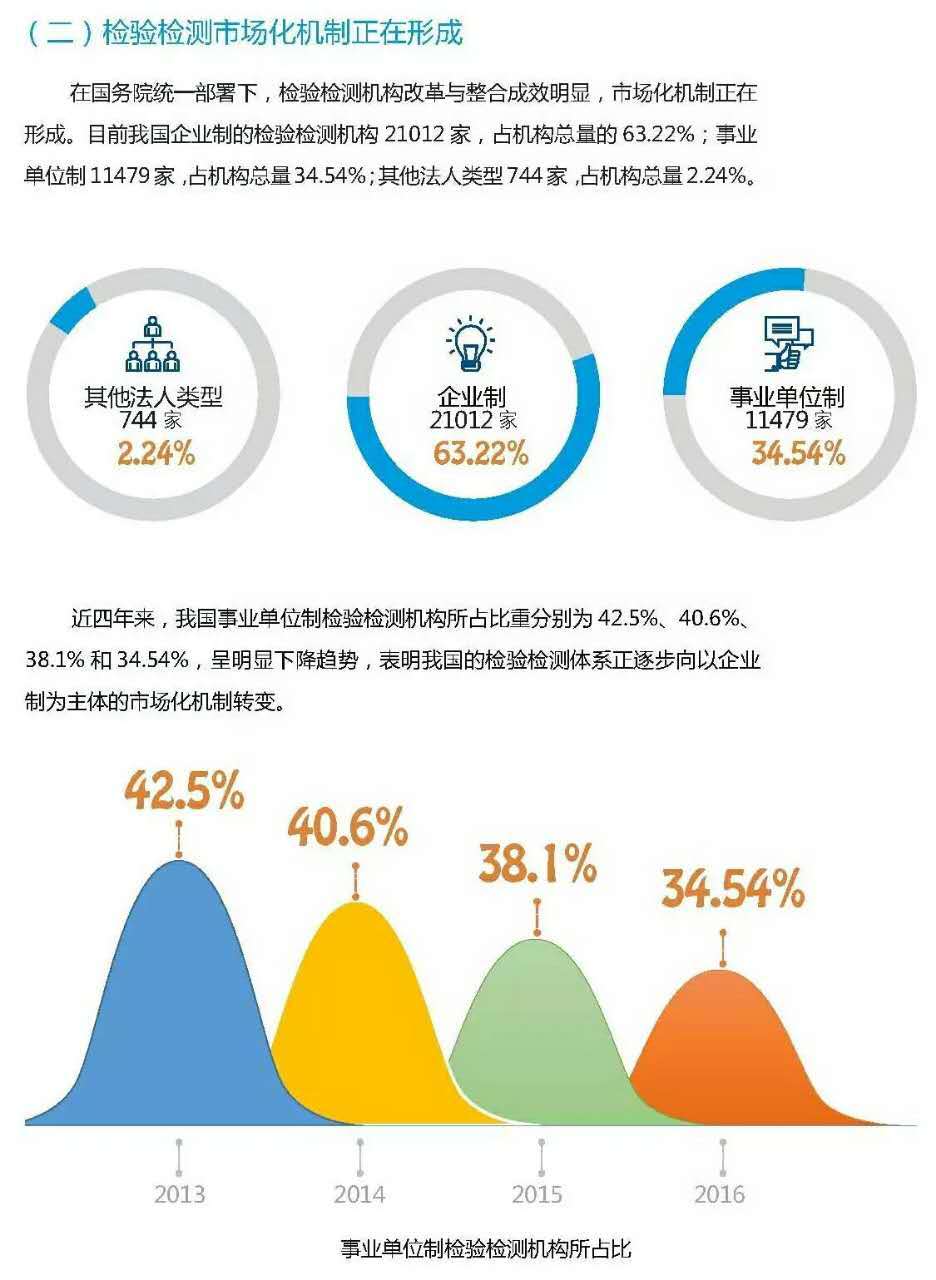

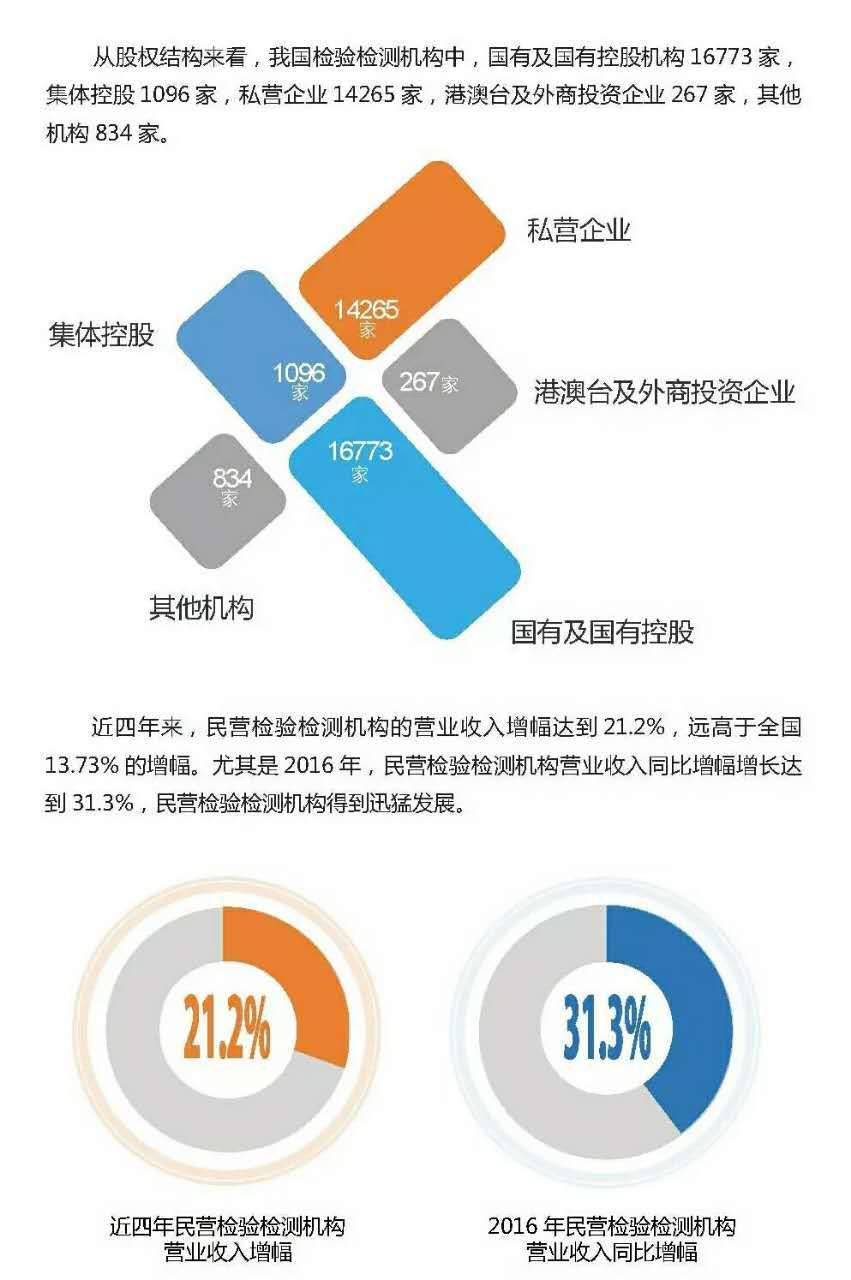

(二)檢驗檢測市場化機制正在形成。在國務院統一部署下,檢驗檢測機構改革與整合成效明顯,市場化機制正在形成。目前我國企業制的檢驗檢測機構21012家,占機構總量的63.22%;事業單位制11479家,占機構總量34.54%;其他法人類型744家,占機構總量2.24%。2013年以來,我國事業單位制檢驗檢測機構占機構總量的比重從42.5%變為34.54%,呈逐步下降趨勢。從股權結構來看,我國檢驗檢測機構中,國有及國有控股機構16773家,集體控股1096家,私營企業14265家,港澳臺及外商投資企業267家,其他機構834家。

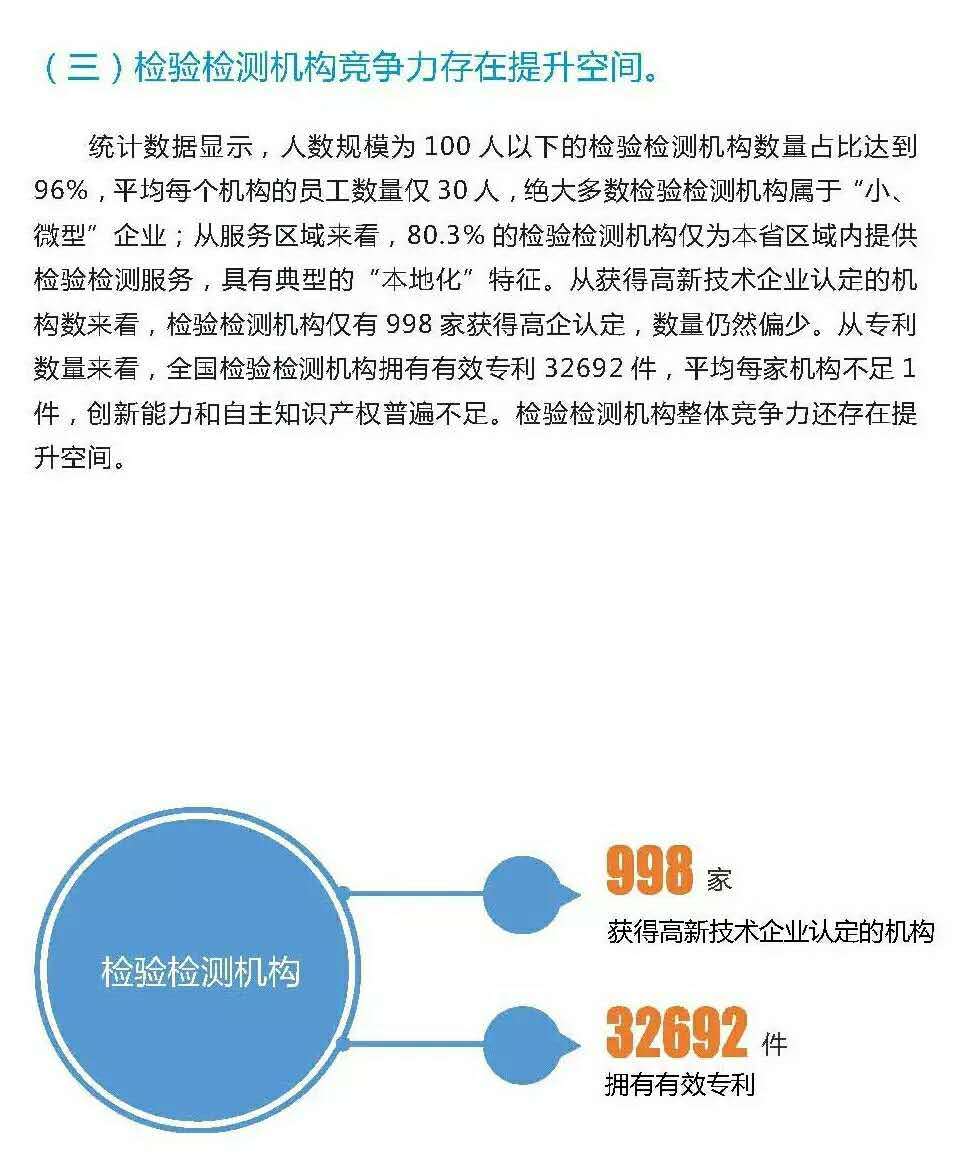

(三)檢驗檢測機構競爭力存在提升空間。統計數據顯示,人數規模為100人以下的檢驗檢測機構數量占比達到96%,絕大多數檢驗檢測機構屬于小微型企業;從服務區域來看,80.3%的檢驗檢測機構僅為本省區域內提供檢驗檢測服務,具有典型的“本地化”特征。從專利數量來看,全國檢驗檢測機構擁有有效專利32692件,平均每家機構不足1件,創新能力和自主知識產權方面存在不足,整體競爭力還存在提升空間。

三、認證認可強國建設方面

依托認證認可檢驗檢測統計工作,借助認證認可科技支撐計劃項目“認證認可強國評價指標體系的構建與測算”的開展,國家認監委正在有序推進認證認可強國建設和評估,目前已取得了初步成果。

我國首次構建了包括6個維度的評價體系框架,通過與世界主要發達國家和新興經濟體國家的比較,中國認證認可在制度建設、服務發展、產業實力等方面具有相對優勢。具體講:

在制度建設方面,我國建立了比較完備的制度體系,已有30多部法律法規寫入認證認可工作,在統一管理、嚴格監管等方面顯示了中國特色的制度優勢。

在服務發展方面,認證認可廣泛滲透到經濟社會各個領域,與國家發展戰略結合日益緊密。服務社會治理成效明顯,以國家法律法規制度對認可結果直接采信的數量為例,2016年中國采信的認可結果數有17項,高出世界其他國家水平,體現了認證認可對加強社會治理的貢獻。促進質量提升效果顯著,截至2016年底,中國企業獲得的有效IS09001認證證書為44.7萬張,連續多年居世界第一。IS09001認證已成為我國40多萬家企業加強全面質量管理的工具,助力中國企業有效規范自身管理,為企業進入國際市場競爭提供了國際公認的質量管理證明。促進貿易便利作用彰顯,以國際電工委員會電工產品合格評定體系(IECEE-CB)證書為例,中國企業獲得證書3.9萬張,在57個成員國中排名第7,惠及中國2萬多家企業,有效促進了貿易便利化。

在產業實力方面,認證認可檢驗檢測成為新興的現代服務業,產業規模居世界第一。以我國等同采用ISO國際標準開展管理體系認證為例,截至2016年底共頒發有效體系認證證書總數為75.1萬張,占全球同類認證證書總量的三分之一以上,是名副其實的認證大國;單位GDP的體系認證證書數為每十億美元66.953張,居世界前列。

在創新驅動方面,我國與發達國家的差距逐步縮小,專業主導等能力有所提升。我國主導建立的LED認證制度被國際電工委員會采納,成為首個由發展中國家引領的國際認證制度;我國主導制定的《合格評定 服務認證方案指南和示例》成為首個由發展中國家制定的合格評定國際標準。但總體來講,技術創新尤其是原創能力相對主要發達國家還比較落后。

在國際影響方面,我國已加入21個認證認可國際組織,簽署13份多邊互認協議和115份雙邊合作互認協議。以國際電工委員會(IEC)國際互認體系為例, 2016年我國認證機構在IEC合格評定體系頒發的證書數為5583張,證書數居世界前列。我國在相關國際組織中擔任管理層職務29人次,擔任技術層職務224人次,實質性地參與國際規則制定。但在從業機構的服務輸出方面與發達國家相比具有較大差距。

在基礎能力方面,從業機構和人員隊伍不斷壯大,但專業能力和人員結構有待進一步優化。雖然我國共有檢驗檢測認證機構數量3.36萬家,從業人員111.6萬人,但“小散弱”現象仍比較突出。

從整體來看,我國的認證認可發展水平處在新興經濟體國家的前列,正加快邁入認證認可強國行列,與主要發達國家相比還有一定的差距,主要體現在創新能力、服務輸出和機構品牌實力等方面,這也是我國認證認可今后發力趕超的方向。

圖片解讀:

2016年度認證認可檢驗檢測統計專題新聞發布會答記者問

今天,在2016年度認證認可檢驗檢測統計專題新聞發布會上,國家認監委副主任董樂群、國家認監委政策與法律事務部主任劉仲書、國家認監委實驗室與檢測監管部主任喬東就媒體關心的問題作現場解答。質檢總局新聞辦主任李靜主持新聞發布會。

答記者問

問:質量強國是黨中央、國務院確定的重要戰略,質量提升行動是黨和國家作出的專門部署,也是老百姓最關心的問題。您剛提到的建設認證認可強國和“促進質量提升,建設質量強國”之間的關系是什么?國家認監委有哪些具體措施來推動質量提升?

國家認監委副主任 董樂群

答:建設認證認可強國是我們對建設質量強國戰略的積極響應。國家“十三五”規劃綱要明確提出實施質量強國戰略,而建設質量強國的重要措施之一就是加強國家質量技術基礎建設。 認證認可是國際通行的質量管理手段和貿易便利化工具,是世界各國市場準入和監管的有效技術性措施,同時也是支撐國家可持續發展的重要質量技術基礎。通過強化認證認可基礎建設、提升認證認可行業治理能力、提高認證認可有效性和公信力,能夠為質量技術基礎建設注入新動力,能夠更好地支撐質量強國建設目標的實現。

為了貫徹落實黨中央、國務院關于廣泛開展質量提升行動的要求,國家認監委今年發布了《認證認可助力質量提升行動計劃》,圍繞服務農業供給側結構性改革、中國制造2025、生態文明建設、一帶一路建設等國家重點戰略,在認證認可領域重點開展10個方面的先導性質量提升行動,即:統一整合綠色產品認證體系、著力打造高端品質認證服務、深入實施“同線同標同質”、大力強化全面質量管理、培育壯大認證認可新業態、積極創建認證認可示范區、加快構建檢驗檢測認證公共服務平臺、鞏固擴大國際合作成果等。目前,這些質量提升行動已在建筑、航空、機械、汽車、家電、玩具、食品等行業率先實施。今后,我們還將根據中央部署和社會需求,推動更多行業采用認證認可手段加強全面質量管理,全面提升我國的產品和服務質量。

我們相信,通過全社會的共同參與和不懈努力,質量強國戰略會不斷深入人心,認證認可強國建設會更加穩步推進,而認證認可助力質量提升行動也將為國家的質量提升提供更加有力的支撐保障,并為廣大消費者帶來更多獲得感。

問:我們注意到《認證認可統計報表制度》是2016年8月獲得國家統計局批準的,屬于一項新的統計制度,能否請您談一談這項統計制度建立的背景情況?

國家認監委政策與法律事務部主任 劉仲書

答:認證認可統計報表制度的建立,的確是認證認可行業的一件大事。“十二五”以來,認證認可行業快速發展、不斷壯大,先后被寫入到國家“十二五”、“十三五”規劃綱要和相關政策文件當中,成為我國生產性服務業、高技術服務業、科技服務業的重要門類;但就是這樣一個重要的服務業門類,沒有在國家層面擁有專門的統計調查項目,這無疑是一種基礎缺失。因此,適時彌補這一缺失,加快建立認證認可統計報表制度,就成為認證認可事業可持續發展的當務之急。

質檢總局、國家認監委高度重視此項工作,在國家統計局的大力支持下,我們從基礎抓起,通過一個個細節工作,不斷校準方向、修正錯誤、完善設計,最終形成了相對系統完整的認證認可統計報表制度,并獲國家統計局的批準執行。作為一項基礎性工作,認證認可統計對于我們準確把握行業整體在國民經濟與社會發展中的作用、深入分析行業發展趨勢、提升行業管理決策水平等,具有十分重要的意義。今后,國家認監委將不斷優化和完善統計制度設計,加強統計數據的分析運用,讓統計工作更好服務于認證認可強國建設。

問:我國檢驗檢測行業目前發展迅速,與世界發達的檢驗檢測機構有什么差距? 外資檢驗檢測機構在華發展情況如何?

國家認監委實驗室與檢測監管部主任 喬東

答:我國檢驗檢測產業發展十分迅速,機構數量眾多,資源總量很大。但與世界發達國家相比,還缺少世界知名的檢驗檢測品牌,大多數檢驗檢測機構還沒有國際競爭力,小、散、弱,是目前國內檢驗檢測體系的普遍狀況。

經核算,2016年,外資檢驗檢測機構共267家,全年取得營收166.05億元,營收比2015年增長21.50%,平均每家機構取得營業收入6219.1萬,是市場平均水平的10倍,其盈利水平顯著高于市場平均水平。外資檢驗檢測機構全年吸納就業人員 35134人。平均每個機構131.59人,是行業平均水平的近4.27倍。外資機構數占全部機構數約0.8%,但營收前100名中有21家是外資機構。

21家外資檢測機構的營收規模占營收前100名的檢測機構總規模的29.43%,比去年外資機構占比提高8.54了個百分點,外資規模和實力在逐步提升。

我們檢驗檢測市場仍存在比較嚴重的重復建設和條塊分割問題,行政色彩濃,第三方檢驗檢測市場以及國有檢驗檢測品牌仍亟待培育壯大。

本次發布會是由質檢總局和國家認監委共同召開的專題新聞發布會,通報了我國認證認可檢驗檢測服務業2016年度統計數據信息以及認證認可強國建設的有關數據,質檢總局質量司、科技司以及中國航空綜合技術研究所等單位的代表出席。